SPECIALITY診療科案内

リハビリテーション科

患者さんへ

骨折、人工関節、脊椎、スポーツ障害などの運動器疾患術後や脳血管障害後に対して、機能回復のためのリハビリテーションが大切であることは言うまでもありません。急性期病棟では、発症後、または術後早期の急性期リハビリ、回復期病棟ではさらなる機能回復を目指す回復期リハビリを行っています。入院から退院までしっかりと患者さんに寄り添ったリハビリテーションを行います。

運動器リハビリテーション(施設基準Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション(施設基準Ⅰ)を主に行っています。また、心臓疾患、呼吸器疾患、がんに対してのリハビリにも対応しています。通院での外来リハビリも行っています。

理学療法士38名、作業療法士14名、言語聴覚士6名、整形外科、および脳神経外科専門医であるリハビリテーション科医師数名が診療を担当します。

対象疾患

| 整形外科疾患 | 骨折など外傷の術後、人工関節術後、脊椎疾患術後、スポーツ外傷術後、装具作成など |

|---|---|

| 脳血管疾患 | 脳血管障害、脳腫瘍などなどに伴う麻痺、失語、嚥下障害、装具作成など |

| 心大血管疾患 | 心筋梗塞後のリハビリなど |

| その他 | 呼吸器疾患、がんなど |

医師紹介

-

小西 誠二 Seiji Konishi

役職 リハビリテーション科部長、整形外科主任医長 専門分野 肩関節・膝関節外科、スポーツ整形外科 資格 日本整形外科学会整形外科専門医

日本整形外科学会スポーツ医

日本整形外科学会運動器リハビリテーション医

日本スポーツ協会公認スポーツドクター -

中村 元貞 Motosada Nakamura

役職 回復期リハビリテーション病棟部長 専門分野 脳神経外科全般 資格 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医 -

中村 孝雄 Takao Nakamura

役職 相談役 専門分野 脳神経外科全般 -

景山 雄介 Yusuke Kageyama

役職 理事長 専門分野 脳神経外科全般 資格 日本脳神経外科学会脳神経外科専門医・指導医

診療担当表

| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 8:15~11:00 |

担当医師 | 担当医師 | 担当医師 | 担当医師 | 担当医師 | - |

休診・代診情報

| 休診・代診日 | AM/PM | 診療科 | 医師 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 休診情報はありません。 | ||||

医師の急な都合により、休診情報を掲載できない場合がございますので、ご了承ください。

当院の特徴

当院では一般外来リハビリテーションに加え、入院治療では超急性期リハビリテーションはもちろん、主に脳血管障害や重症外傷の急性期~亜急性期リハビリテーションを行う回復期リハビリテーション病棟、更には心臓血管外科手術後のための急性期リハビリテーション室を備えております。

入院治療に関わる全ての職種(医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士、看護助士、メディカルソーシャルワーカー)が参加する合同評価会議を頻繁に行い、情報交換、治療方針の統一を徹底することにより、効率の良い充実した内容のリハビリテーションを提供しております。千葉市の急性期リハビリテーション医療の中核病院として県下でも最高水準のリハビリテーションを提供していると自負しております。

回復期リハビリテーション病棟

脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等で、急性期(受傷・発症から約2週間)の治療を終えて、全身状態が安定した患者様に対して援助していく病棟です。寝たきり防止・在宅復帰に向けて、医師・看護師・介護士・社会福祉士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が一丸となって患者様が自立した生活を行えるよう、そして退院後の生活がより充実して送れるようにしています。

当院の特徴 60床中の診療科の割合 脳外科7割:整形外科3割 程度

理学療法

理学療法は熱・水・電気そして運動などの物理的手段を用い治療を行います。例えば「運動」という手段を用いて動きの悪い関節を改善する事がそれにあたります。

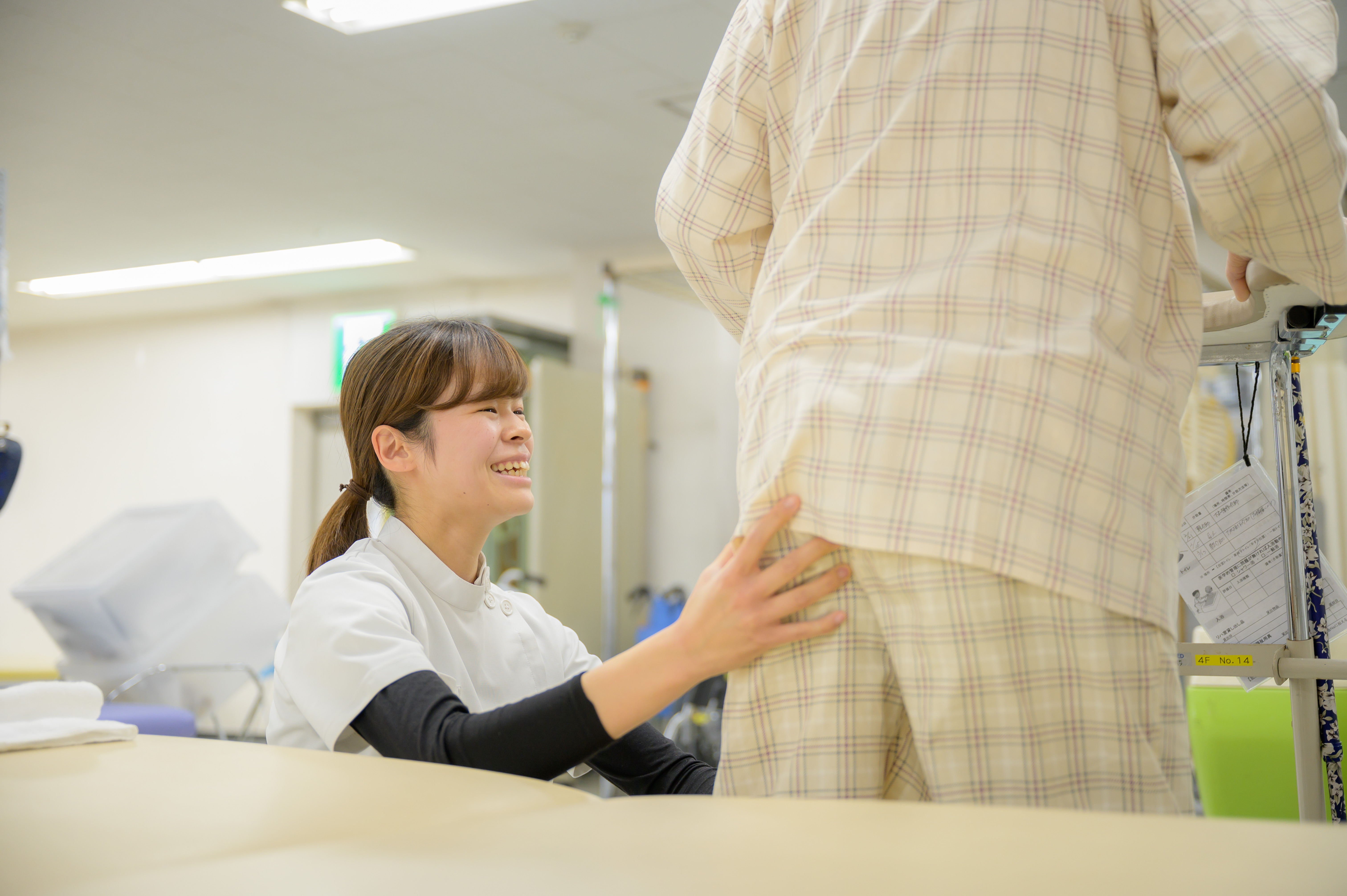

また、理学療法は医学的リハビリテーションにおいて、障害のある方の残された能力を最大限に活かすことへの対応をします。それは、座る、立つ、歩くなど人間にとって基本となる動作を社会に適応した形にしていくという「挑戦」をお手伝いすることです。

作業療法

作業療法とは、身体または精神の障害のある方、またはそれが予想される方に対して、その主体的な生活の獲得を図るため、諸機能の回復・維持および開発を促す作業活動を通して行う治療、訓練、指導および援助をいいます。

当院の作業療法では、患者様1人1人の身体状況、生活に促して立案した計画を基に患者様に適した訓練をマンツーマンで行い、腕や手の麻痺などに対して機能回復を促すよう専門的な訓練を行っています。

また、日常生活を送るために必要な動作(食事、トイレ、整容、着替え、家事など)の訓練をリハビリテーション室のみならず、実際の生活の場である病棟で行い、患者様の生活を支援しています。

言語聴覚療法

脳血管障害や頭部外傷などの脳損傷の結果、コミュニケーション障害(失語症、構音障害)高次脳機能障害(記憶障害・注意障害・遂行機能障害)、摂食・嚥下障害等の後遺症が残る場合があります。これらの障害を持つ患者様に対して医師の指示のもと、言語聴覚士が評価・治療・助言などを行います。

特に摂食・嚥下障害に関してはレントゲン透視を用いた専門的検査を実施し、安全に食事摂取できるよう、適切な食事形態の選択や摂取方法などを検討していきます。

また、当院では患者様やご家族に対して言語聴覚士のみならず多くの職種が協力し、連携をとりながら支援しております。